Le CCPWE 19 s’est étendu sur plus de 100 hectares entre Foucarville et Ravenoville. De 15 000 fin novembre 1944, les prisonniers atteignent les 60 000 moins de six mois plus tard. Après plusieurs jours de voyage en train, la plupart d’entre eux arrivent épuisés, affamés et déshydratés par vagues successives qui peuvent atteindre 10 000 hommes.

60.000 prisonniers dans un petit village de 240 habitants ! Les autorités américaines responsables du camp doivent au plus vite relever un défi : comment nourrir une telle population équivalente à la ville de Caen ?

Et la réponse est de passer par le pain, l’aliment de base. Encore faut-il le fabriquer. Comme les rations de corned beef, la farine arrive des USA par le port de Cherbourg. Mais où trouver des fours à pain en nombre suffisant ?

Des prisonniers se souviennentde la localisation de fours allemands abandonnés sur place, mais aussi de ceux laissés à Cherbourg par l’armée britannique. Mission est confiée au Major Nelson, le post executive officer, d’aller récupérer les fours ainsi qu’une machine à pétrir la pâte et à tamiser la farine.

Ces fours sont désassemblés, puis remontés pour fournir cinq fours en état de marche dans le camp américain. Les autorités militaires doivent désormais bâtir une boulangerie et trouver des boulangers. Cela n’est pas un obstacle insurmontable au sein d’une telle concentration d’hommes.

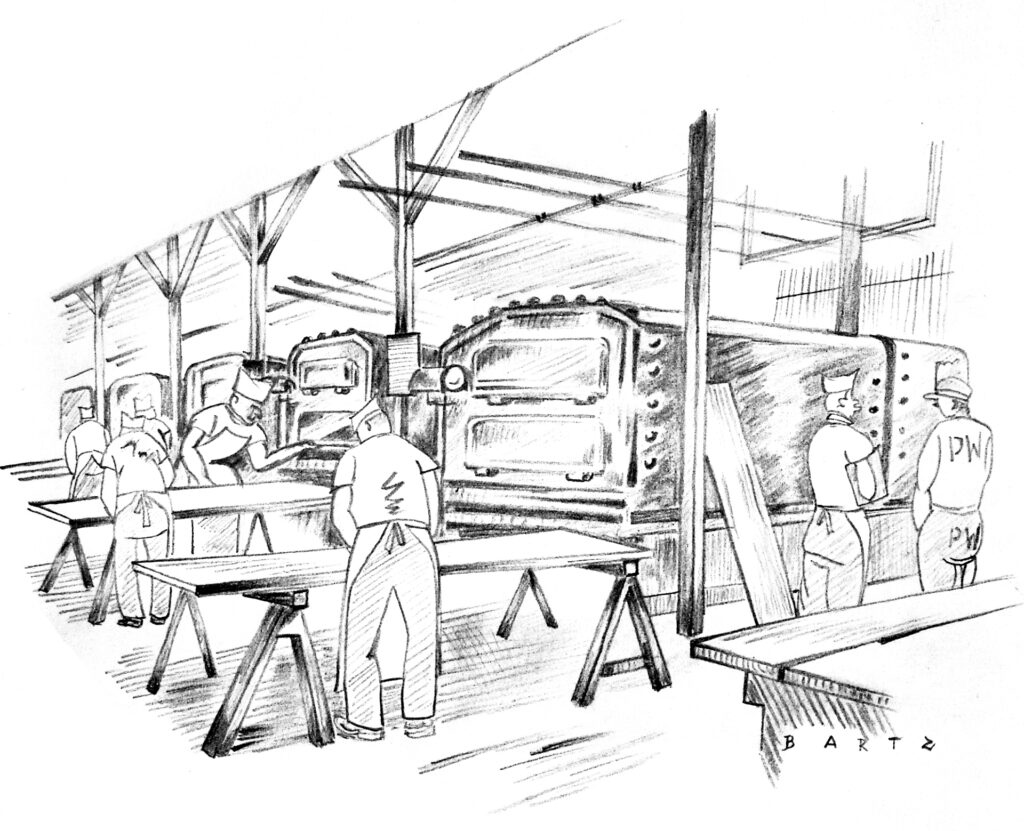

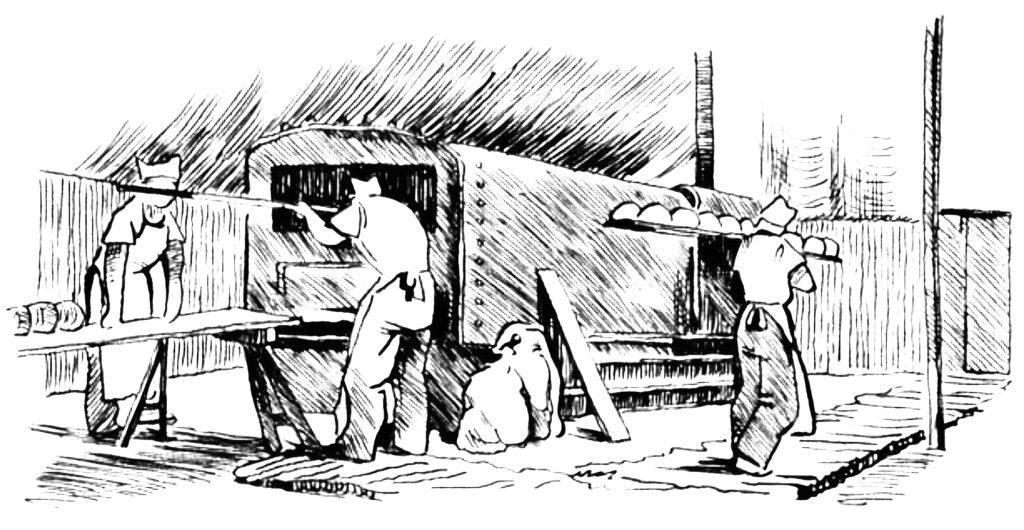

Au printemps 1945, la boulangerie tourne à plein régime sous la direction du prisonnier Stefen Hofstödter, chef boulanger « qui n’a pas touché à un four à pain depuis 12 ans ». Grâce à l’institution d’un roulement en 3/8 par équipes de 55 prisonniers – comme le montre le dessin ci-dessous –, la boulangerie peut fabriquer 18 tonnes de pain par jour, soit 60 000 miches, autrement dit une miche par prisonnier, selon les sources Kennedy. Cette success story est célébrée à travers la millionième miche de pain qui sort des fours le 11 juin 1945. Elle donne lieu à une grande fête illustrée par les dessins humoristiques et un poème dans le journal du camp, Die Zukunft (Le futur) du 11 juin 1945.

Four de récupération

Après la dissolution du camp, le Colonel Warren J. Kennedy, commandant du camp, écrit ceci dans son scrapbook (album de famille) :

« L’atmosphère dans cette Maison de fous qu’était notre boulangerie était absolument unique : celle d’anciens ennemis travaillant ensemble pour atteindre le quota quotidien ! Le pain, un symbole que je n’oublierai jamais »

Le pain au quotidien des prisonniers

Le jugement est sans doute moins mélioratif à hauteur de prisonnier. La situation alimentaire au CCPWE 19 a beaucoup dépendu des périodes et des jours. L’avis de tous des prisonniers se rejoint cependant sur le fait qu’ils ont souffert de la faim et se sont trouvés dans un grand état de faiblesse. Les Américains doivent pourtant se conformer à la Convention de Genève qui stipule, en son article 11, que « la ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt ».

D’autre part, il est d’usage d’adapter le régime alimentaire des captifs selon le type de travail effectué, sachant que les officiers en sont dispensés auxquels. Les captifs de moins de 18 ans reçoivent, eux, 900 calories par jour.

Enfin, il y a les privilégiés : les Lagerfüher, chefs allemands auxquels les Américains ont délégué une part de l’autorité au sein du camp. Une expression court dans le camp, qui résume la situation : « Les Karo et les Corned beef », autrement dit les « pains secs et les corned beef ». C’est dire l’importance du pain au quotidien.

Cette denrée précieuse donne lieu à des vols rigoureusement punis : une pancarte « voleur » est accrochée au dos du fautif pris en flagrant délit. Le pain est fait aussi objet de troc. Un des prisonniers du camp peut ainsi écrire dans son journal : « Le pain que je reçois en échange de mes cigarettes est un baume physique et psychique. On est une autre personne ». Entrée qui rappelle que la captivité fut d’abord une expérience corporelle, déterminée, le plus souvent, par le manque.

Anne Broilliard